電車に乗る前の準備

切符を買う方法

- 駅にある自動券売機を探します。

- 行き先の運賃を調べて、画面上で金額を選びます。

- お金を入れて切符を買います。

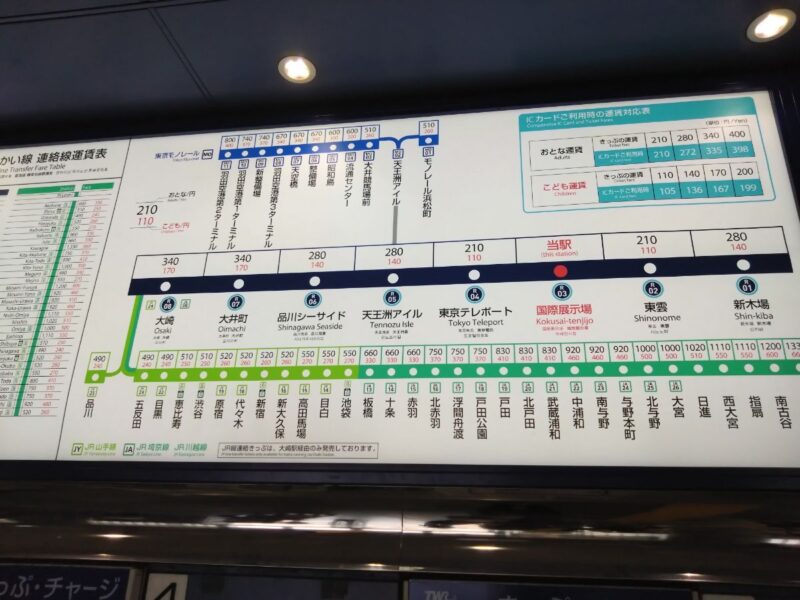

券売機の上にある路線図には、駅名と運賃が表示されています。

券売機の上にある路線図には、駅名と運賃が表示されています(今回はフォーミュラE「東京E-Prix」を見に行った帰りなので、国際展示場駅で撮影しました)。

東雲、東京テレポートへ行く場合はどちらも210円という意味です。

ICカードの使い方(Suica・PASMOなど)

- Suicaエリア内の多機能券売機で購入できます。

- チャージは上記の画像のようにチャージ専用券売機で行います。

- 改札機にタッチするだけで入場・出場ができます。

無記名Suicaが2025年3月から販売再開されました。

2. 改札の通り方

切符を使う場合

- 改札機に切符を入れて通過します。

- 通過したあと、切符を回収します。

- 出るときにも同様に、改札機に切符を入れましょう。最後は回収不要です。

ICカードを使う場合

- 改札機の読み取り部分に軽くタッチします。

- 音が鳴り、ランプが緑ならOKです。

3. ホームと電車の探し方

案内表示の見方

- 「○〇番線」や「○○行き」の案内板を確認しましょう。

- 行き先や時刻も表示されています。

電車の種類に注意

- 各駅停車:すべての駅に止まります。

- 快速・急行:一部の駅を通過するので注意が必要です。

4. 乗り方とマナー

電車の中での注意点

- 通話は避け、マナーモードに設定しましょう。

- 混雑時、優先席ではスマホの電源を切るのが推奨されています。

5. 乗り換えのコツ

路線図と案内の見方

駅構内の案内板を見て、「〇○線方面」へ進みましょう。

同じ駅でも遠い乗り換えに注意

路線ごとに離れていることがあります。

6. よくある質問(FAQ)

Q:間違って乗ったらどうする? → 改札で駅員に申し出れば精算できます。

Q:子供料金はいくら? → 6歳〜12歳は半額です。

7. まとめ|安心して電車に乗ろう

はじめての電車は不安もあるかもしれませんが、基本のルールを覚えれば大丈夫です。ぜひ公共交通機関を上手に使って、快適な移動を楽しんでくださいね。